健康科学与技术

专业概况

培养目标

本专业以“人工智能+主动健康”为核心特色,面向打造未来健康新质生产力、满足人类不断提升生活质量的需求,致力于培养具备完善的人格、深厚的社会责任感、丰富的人文素养、扎实的数学、统计学以及人工智能的基础、前瞻性的国际视野、创新精神、批判性思维、团队合作和领导能力的未来领军人才。通过将信息、机械、材料等工程学科与生物、心理、遗传、医药等交叉融合,引领全周期主动健康领域技术向个性化、智能化方向发展,着力于将学生培养成为心脑健康、运动健康、营养健康、环境健康等未来健康新兴产业的科技领军人才。

学院在本专业人才培养模式基础之上,打造“MD+PhD”双博士学位项目(卓越英才试点班),通过融通式培养模式,培育医工交叉领域的领军人才。

学生毕业后五年左右可达到如下目标:

(1)具备扎实的数学及AI基础知识及应用能力。

(2)具备健康科学与技术领域的核心知识及解决复杂健康工程问题的能力。

(3)具有创新意识和团队合作及沟通能力,能够在多元文化和国际化环境中工作。

(4)具有国际化视野和终身学习能力。

(5)具有良好的职业道德和社会责任感。

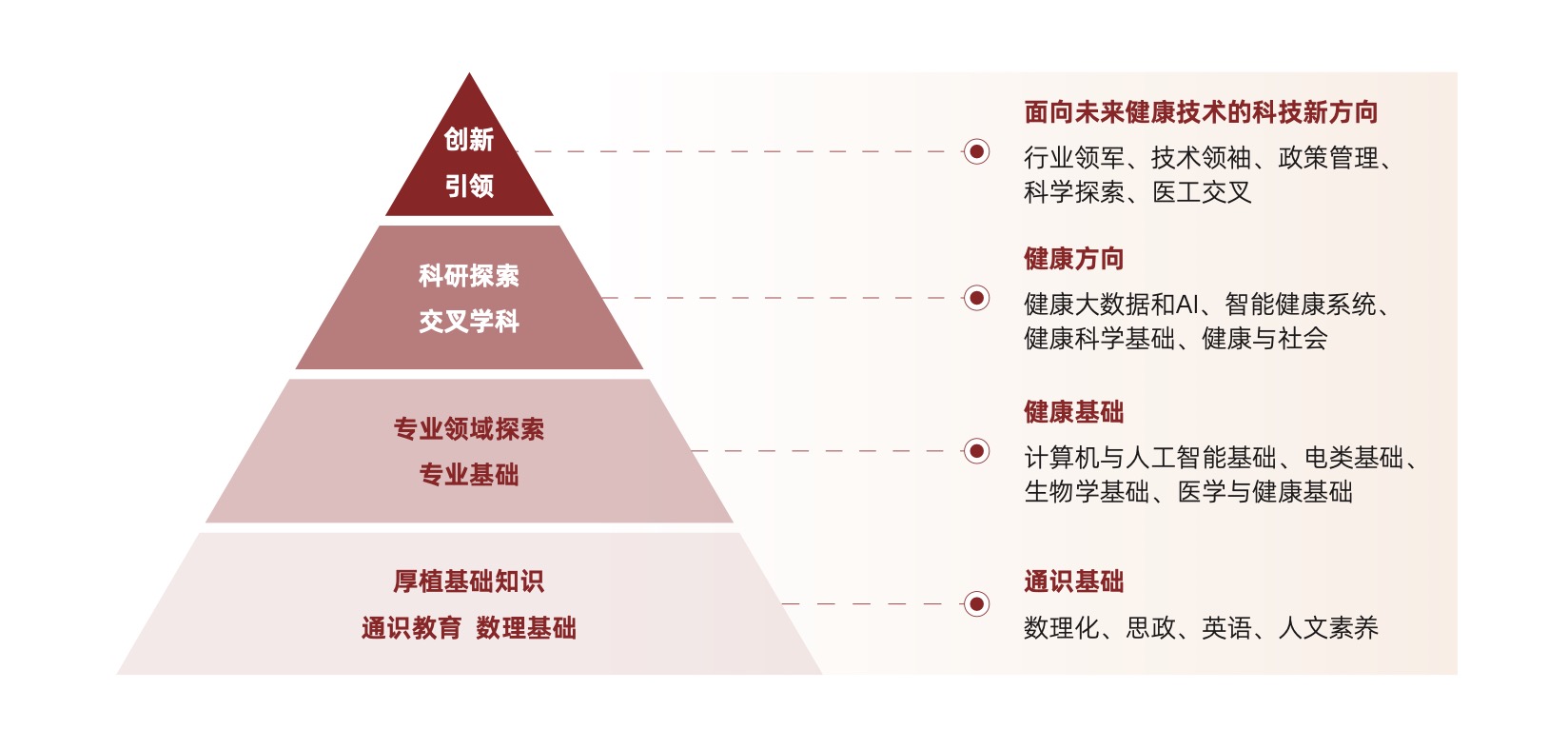

课程体系

“健康科学与技术”专业以“人工智能+主动健康”为核心特色,面向“健康大数据和AI”、“智能健康系统”、“健康科学基础”和“健康与社会”等方向,建立理、工、医、文多学科交叉融合的课程体系。全部课程按照专业特色划分为五个板块(基础板块、人文素养板块、交叉学科板块、创新实践板块、个性化板块),学生在培养计划的指导下选定课程。

一、基础板块均为专业基础类必修课程,包括数理基础课程(数学、物理、化学等)和专业基础课程(电类、计算机、生物学类等)。

二、人文素养板块均为通识基础课程,包括英语课程、体育课程、思想政治课程、以及文史哲类选修课程。

三、交叉学科板块由交叉核心课程和交叉专业课程组成。

- 交叉核心课程均为专业必修课程,共计8门;

-交叉专业课程为体现本专业培养目标、培养方案特色限选课程。学生以个人学术发展和专业志趣为指引,从13门专业选修课程中选择4-5门课程,形成因人而异的模块化、定制化、个性化的课程培养组合。

四、创新实践板块包括工程学导论、健康行业实践、创新科研实践系列等课程。

该板块课程旨在培养学生的问题提出和解决能力,依托学院各科研实验室和中心,课程设置涵盖从呼吸、运动、心血管等宏观健康参数的检测到细胞、生化、遗传等微观健康参数检测的项目式实践内容,并结合健康产业,健康研究机构以及健康管理机构的实地调研,构建从问题意识、创新意识、创新技能等三方面入手的沉浸式学生创新实践能力培养体系,为学生未来从事健康科学研究,健康产业或公共健康管理工作打下基础。

五、个性化板块为学生根据兴趣,可以任意选修的课程,除本专业培养方案中要求的必修和选修学分之外的所有课程的学分均可计入该模块。

本院开设健康科学与技术专业课程如下:

|

A. 交叉核心课 ▷ 必修课; ▷ 共29学分。 |

人工智能基础与实践 | |

| 统计分析与实验设计基础 | ||

| 信号与系统设计 | ||

| 生物学基础 | ||

| 细胞生物学和组织学 | ||

| 心理与精神健康 | ||

| 营养与代谢基础 | ||

| 生理与病理基础 | ||

|

B. 交叉专业课 ▷ 选修课; ▷ 须修满16学分,多余学分计入个性化; ▷ 在a,b模块中选择一个主修模块并修满8学分,另一模块修满4学分;四个模块任选修满4学分。 |

a. 健康大数据和AI | 人工智能进阶 |

| 医学成像原理 | ||

| 生物信息学 | ||

| b. 智能健康系统 | 生物力学与生物材料 |

|

| 健康检测与传感技术 | ||

| 应用运动生理学 | ||

| c. 健康科学基础 | 神经生物学与神经工程 |

|

| 遗传、环境与健康 | ||

| 细胞生物学与生物化学 | ||

| 药理与药物代谢 | ||

| d. 健康与社会 | 健康行业实践 | |

| 生理系统建模与控制 | ||

| 健康经济学与政策 | ||

|

C. 创新实践课 ▷ 必修课; ▷ 共21学分。 |

创新科研实践 I | |

| 创新科研实践 II | ||

| 创新科研实践 III | ||

*实际课程开设情况以教学信息服务网上公示的对应专业年级培养计划为准。

健康科学与技术 Health Science and Technology (HLT)

|

课程名称 |

课程概述 |

|

人工智能基础与实践 |

讲述人工智能的基本概念、原理及其在健康科技领域的应用,培养学生理解并应用人工智能技术解决健康科学问题的能力 |

|

信号与系统设计 |

讲述信号处理和系统设计的基本理论与实践应用,培养学生设计和实现医疗设备及健康监测系统信号处理算法和系统的能力 |

|

统计分析与实验设计基础 |

讲述数据的描述性统计分析、假设检验、回归分析、方差分析及实验设计的基本原则,培养学生针对实际数据进行统计描述、统计推断和设计实验能力。 |

|

人工智能进阶 |

讲述机器学习和深度学习的算法原理及其在健康科学领域的应用,培养学生扎实的理论基础和实际问题解决能力。 |

|

生物学基础 |

讲述生物学基本概念、生命的起源与进化、细胞结构与功能、遗传与发育、生态与环境等,培养学生系统认识生命活动本质和生物医学应用能力。 |

|

健康行业实践 |

通过课堂学习和实地调研,使学生深入了解健康行业的现状、社会需求及未来发展方向,掌握健康行业标准和法规,培养学生的实践能力和职业规划意识。 |

|

细胞生物学和组织学 |

本课程系统讲授细胞结构与功能、生物分子作用机制及生命活动规律,整合组织学内容解析人体微观组织构建原理。重点涵盖细胞超微结构、物质能量代谢、信号传导、增殖死亡机制及疾病细胞基础,结合四大组织特性分析生理功能。通过理论与实验教学,培养学生掌握显微成像、分子探针、基因检测等前沿技术,提升微观健康参数检测、生物医学数据解析及临床应用能力,为健康科学、生物医学工程等领域输送具备多学科交叉视野的创新人才。 |

|

生物力学与生物材料 |

讲述生物力学和生物材料的基本概念、原理及其在健康和医学领域的应用,培养学生掌握生物力学和生物材料知识、分析人体系统力学特性对健康影响、应用生物材料解决健康科学与技术问题的能力。 |

|

心理与精神健康 |

讲述心理、精神健康、生活方式对生理系统的影响及现代检测与干预技术的应用,培养学生理解心理与生理健康相互作用及掌握评估工具和干预技术的能力 |

|

创新科研实践 I |

实践调研健康产业或科研实验中的问题和需求,培养学生提出问题、分析问题、进行文献调研和行业需求调查,并形成解决方案和计划的能力 |

|

营养与代谢基础 |

讲述营养学的基本概念、营养素的生理功能、食物来源及其代谢过程,培养学生理解营养与人体健康复杂关系并应用于健康科学研究或临床实践的能力。 |

|

神经生物学与神经工程 |

讲述神经系统的生物学基础及其与工程技术的交叉应用,培养学生掌握神经系统基本知识和神经工程最新进展的能力。 |

|

生理与病理基础 |

讲述正常人体结构、功能及其调节机制和疾病的病因、发病机制、病理变化、结局和转归,培养学生掌握生理学和病理学基本理论知识 |

|

生理系统建模与控制 |

讲述生理系统的数学建模和控制策略设计,培养学生运用现代控制理论分析和解决生理系统问题的能力 |

|

健康检测与传感技术 |

讲述现代健康检测技术和传感器的基本原理及应用,培养学生掌握传感器类型、工作原理、设计方法及其在生物医学和人体健康监测中的应用能力 |

|

遗传、环境与健康 |

讲述遗传因素和环境因素如何相互作用影响人类健康,培养学生理解综合健康影响及掌握相关研究方法和技术的能力。 |

|

细胞生物学与生物化学 |

讲述蛋白质生物化学、代谢途径、遗传信息表达及细胞信号传导的高级概念和技术应用,培养学生理解并分析生物分子在维持生命活动和疾病发生中作用的能力 |

|

创新科研实践 II |

在“创新科研实践 I”的基础上,开展相关的设计或者研究,并对获得数据或者结果进行评价 |

|

应用运动生理学 |

讲述运动生理学和人体工程学的基本概念、原理及其在健康科学与技术领域的应用,培养学生掌握运动对人体生理功能的影响、人体与工作环境的相互作用和人机界面设计的能力。 |

|

医学成像原理 |

讲述X射线投影成像、X射线计算机断层扫描(CT)、核医学成像、超声成像和磁共振成像(MRI)等主要医学成像技术的基本原理、工作原理和应用,培养学生全面掌握这些技术的能力 |

|

健康经济学与政策 |

讲述健康经济学和公共卫生管理的基本概念、原理及其在政策中的应用,培养学生掌握公共卫生服务与管理、疾病预防控制、卫生保健及公共卫生事件应对中的基本知识和技能,以及应用健康经济学基本概念和方法评估健康政策和干预措施经济效果的能力。 |

|

药理与药物代谢 |

讲述药物的作用机制、药物动力学、药物代谢过程及其临床应用效果和安全性,培养学生掌握药理学基本知识和技能的能力 |

|

生物信息学 |

讲述生物信息学的基本概念、数据分析方法及其在基因组学、蛋白质组学和系统生物学中的应用,培养学生理解和分析生物学数据及解决实际生物医学问题的能力 |

|

创新科研实践 III |

在“创新科研实践I&II”的基础上,完成相关的设计或研究并展示,培养了学生独立开展科研项目、解决实际问题和创新能力。 |