近日,上海交通大学未来电池研究中心团队在AI for Science上发表创刊号研究论文,题为“4D-MISR: a unified model for low-dose super-resolution imaging via feature fusion”。本研究首次将遥感领域的多图像超分辨(MISR)方法引入电子显微学,主要探讨了一种基于注意力机制的多尺度特征融合网络,该方法能够在严格受限的低剂量条件下有效恢复接近高剂量下的高频结构细节,为电子束敏感材料的原子尺度成像提供了一条低剂量的新途径。本文第一作者是溥渊未来技术学院2023级硕士生王子菲。

在现有研究中,电子束敏感材料在原子级成像中始终受到“剂量—分辨率”制约:提高剂量虽能增强信噪比,却会引发放射损伤;降低剂量可减损伤,但信号迅速被泊松噪声淹没,导致高角散射与高频信息丢失,传统相位重构还易出现噪声放大或非物理解。冷冻技术、低加速电压与高效探测器等手段虽然提升了探测效率并延长可用剂量窗,但也增加了制备与仪器复杂性,对增厚或多重散射体系的效果有限。衍射光斑与角向多模态信号的发展为提升信息利用率提供了新途径,但在极低剂量、轻元素或多重散射显著时,信号仍易被噪声与相位混叠侵蚀,限制解析度与稳健性。因此,亟需在信号利用效率、物理先验和噪声/多散射鲁棒性间取得平衡,以拓展低剂量成像的解析频带并提升脆弱样品的结构可解释性。

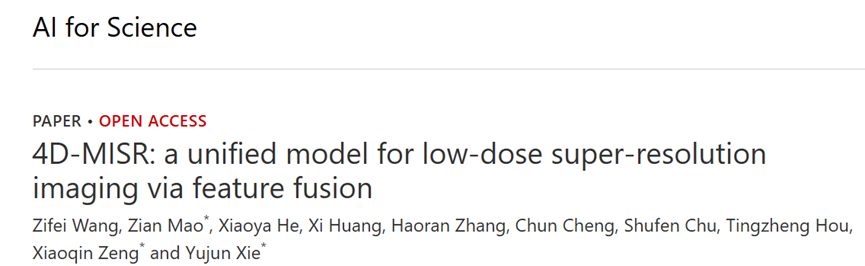

为解决这一矛盾,本研究首次将遥感领域的多图像超分辨(MISR)方法引入电子显微学,提出统一的“4D-MISR”框架。在卫星成像中,MISR 利用多幅低分辨率、带亚像素偏移的观测帧合成为高分辨率图像。作者借鉴这一思路,将其转化至 4D-STEM:通过探针扫描位置的多样性和衍射帧间冗余性生成多视角虚拟亮场(VBF)图像,并结合深度学习实现跨视角特征融合,从而突破了低电子剂量下分辨率受限的瓶颈。与传统 ptychography 完全依赖相位反演不同,4D-MISR 将问题重新定义为数据驱动的超分辨重建,充分发挥多视角冗余与深度学习特征提取的结合优势,为剂量受限的原子尺度成像开辟了新方向。

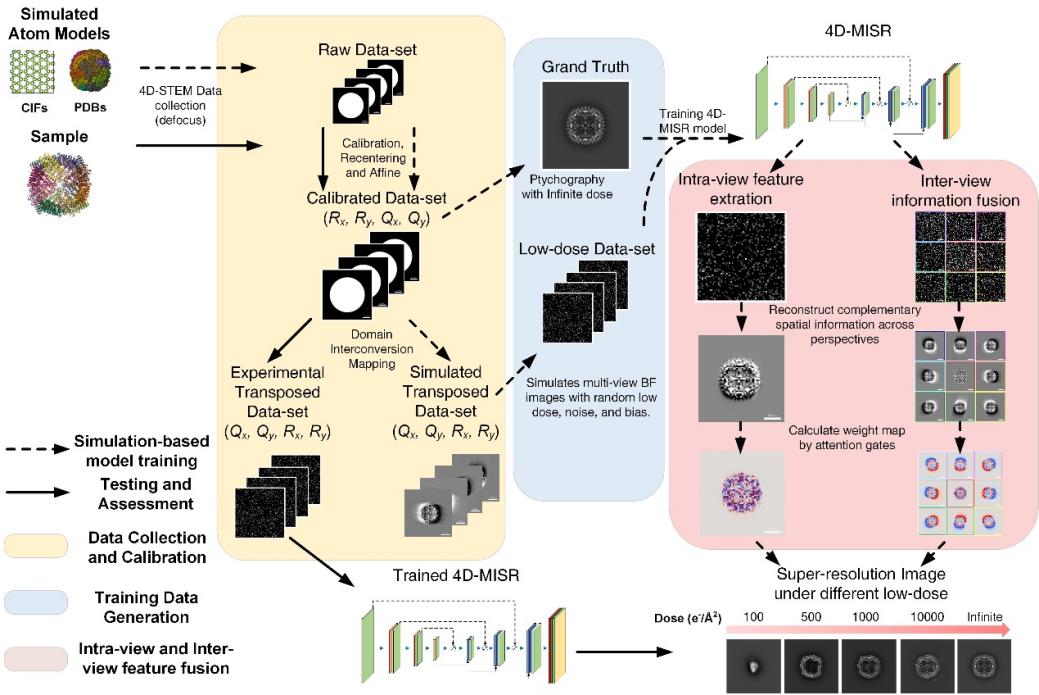

在模拟验证中,4D-MISR 在晶态、半晶态与非晶态样品中均表现优异。在晶态 MoS₂、CaTiO₃等材料中,重建结果清晰呈现原子周期结构;在载铁蛋白空壳、神经肽等半晶态生物分子中,模型恢复了整体构型和域级组织,即便局部存在强异质性;在非晶态 Cu-Zr 金属玻璃和聚乙烯氧化物中,结果准确保持了无序特征而未引入伪影。该方法不仅在有序体系下有效,也适用于柔性聚合物、复杂生物分子甚至完全无序材料,展现了广泛的普适性。4D-MISR 能在减少约60%电子剂量的条件下实现与传统方法相当或更优的分辨率和对比度,恢复了常规相位反演丢失的高频信息,使空间分辨率与对比度噪声比(CNR)显著提升。更重要的是,4D-MISR 无需专用硬件或复杂实验改造,与标准 4D-STEM 采集完全兼容,可直接应用于现有体系。这种高效性与易用性,使其成为束敏感材料、二维材料及生物大分子成像的有力方案,并为电子显微学在材料与生命科学的应用拓展提供了现实可行的路径。

图1:整个流程整合了基于模拟的原子模型数据生成、实验数据的定标与域间映射转换,以及4D-MISR 深度学习模型。该模型通过视图内特征提取与视图间信息融合,在不同电子剂量条件下实现高保真度的超分辨图像重建。

图2:不同结构序材料在低电子剂量下的 4D-MISR 重建结果。 (a) 晶态材料(MoS2、MOF、NCM、CaTiO3)显示清晰的晶格周期性。(b) 半晶态生物分子(载铁蛋白空壳、α-突触核蛋白截短体、神经肽、真核蛋白)保持整体形态。(c) 非晶态材料(PEO、Cu-Zr、LiPON、Li5La3Nb2O12)呈现无序的原子排列。

作者信息

王子菲

上海交通大学溥渊未来技术学院 2023级硕士研究生。曾获中国国际大学生创新大赛全国金奖,拥有1项软件著作权与1项发明专利。研究方向为AI图像处理与电子显微镜表征。在宁德时代培养期间,在行业导师李伟部长的指导下,王子菲参与了质量部电池诊断软件的研发工作。通过工程实践,他认识到电子束敏感材料的原子尺度成像始终面临着“剂量—分辨率”瓶颈,而传统方法往往难以兼顾结构的完整性和解析信息的清晰度,阻碍了低剂量成像技术的发展。为解决这一问题,王子菲不断尝试,坚持创新。在参与谢宇俊副教授主持的“锂电池电镜表征平台和标准化技术开发”校企合作项目期间,他从遥感领域的多图像超分辨方法中获得灵感,提出了4D-MISR框架。该框架可在低剂量条件下有效恢复高频细节,且突破了束敏感材料的限制,具备跨材料体系的普适性。通过联培和科研经历,王子菲极大提升了将前沿算法与工程实践结合的能力,也坚定了在新能源材料与低剂量成像方向持续深耕的决心。未来,他将继续以实际问题推动科研创造,为透射电子显微技术发展贡献力量。

谢宇俊

现任上海交通大学溥渊未来技术学院副教授、博士生导师,国家优秀青年科学基金(海外)获得者。主持国家自然科学基金面上项目和宁德时代等多个企业重点研发项目,博士毕业于耶鲁大学,随后在加州大学伯克利分校及劳伦斯伯克利国家实验室从事博士后研究。研究方向聚焦于开发人工智能透射电子显微学方法解析非晶态物质结构。至今在Nature Communications、Science Advances 等国际权威期刊发表论文60余篇并获授权国际专利3项。曾获得中国材料大会非晶合金优秀青年科学家奖、中国国际创新大赛金奖、美国材料研究协会研究生金奖、中国留学基金委颁发的“国家优秀自费留学生奖”、国际粉末衍射数据中心Ludo Frevel晶体学奖等奖项,并入选福布斯中国青年海归菁英100人。