2025年8月5日,上海交通大学溥渊未来技术学院薄首行与数学科学学院徐振礼、周圣高等组成交叉研究团队,在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上发表题为“Real 2D galvanostatic model: Encoding physicochemical heterogeneity into a full battery“的研究论文,提出了面向真实充放电工况的全电池Real 2D(R2D)电化学模拟仿真模型。R2D框架的提出标志着对领域内沿用长达三十年的准二维(P2D)框架的重大突破。通过为电池失效原因提供清晰的物理-化学“路线图”,R2D模型为电池科学家们设计未来更稳定、更高能量密度的电池提供了强大的理论工具。

随着电池能量密度的不断提升,充放电积累产生的物理-化学不均匀性逐渐成为电池失效、失控的主要因素。而过去三十年,电化学模拟仿真领域始终面临着模型简化丧失关键微观信息,以及计算复杂无法完整模拟全生命周期的矛盾。因此,揭示微观物理化学不均匀性与宏观电化学行为之间的关联,是下一代锂电池建模的核心科学难题。

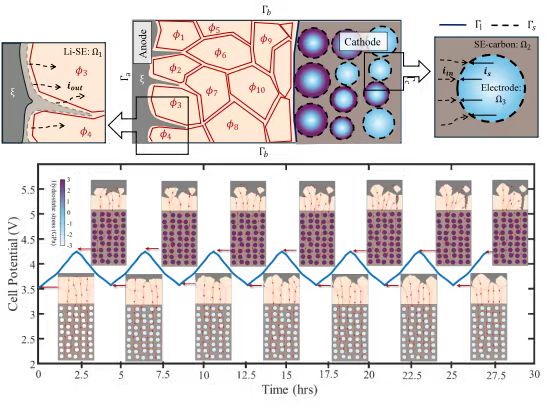

为了解决这一矛盾,薄首行、周圣高、徐振礼三位教授开展物理化学、数学与材料科学的交叉研究,提出了一种真二维(R2D)可计算仿真理论框架。R2D框架引入了一种电极自适应策略,兼顾了电池内物理化学复杂异质性以及长循环充放电模拟的计算开销,同时实现了高仿真精度与低计算成本。

R2D建模框架实现的异质建模—工况恒流—长循环可计算的固态电池仿真

R2D模型的核心优势在于其能够精准预测电池结构中的细微缺陷(例如内部晶界的几何形状)在长期充放电循环中的演化路径。它能清晰地展示颗粒级的局部缺陷如何逐步累积并演变为系统性失效,例如由内部缺陷引发的电池短路或由机械应力导致的容量衰减。

溥渊未来技术学院的薄首行教授、数学科学学院的徐振礼教授与周圣高教授为论文的通讯作者,溥渊未来技术学院未来电池研究中心以及密西根学院的博士生孙哲韬为论文的第一作者。其他合作者还包括密西根学院的陈施威博士和郭云龙副教授、自然科学研究院的赵腾助理研究员。本研究工作得到了国家自然科学基金委优秀青年科学基金、数学天元基金、重大项目等项目支持,以及科技部重点研发计划等资助。

论文DOI: https://doi.org/10.1103/4783-dkt8

作者简介

孙哲韬

上海交通大学溥渊未来技术学院未来电池研究中心、密西根学院博士生,研究领域为固态电池内的跨尺度多物理场仿真。

通讯作者简介

薄首行

教授、博士生导师,上海交通大学溥渊未来技术学院、化学化工学院(双聘),国家优秀青年科学基金获得者。2009和2014年分别获得复旦大学和美国纽约州立大学石溪分校学士和博士学位。随后,在美国麻省理工学院与劳伦斯伯克利国家实验室担任博士后。2017年加入上海交通大学。研究工作主要集中在固态电池中的跨尺度力-电耦合反应机制。

徐振礼

上海交通大学数学科学学院特聘教授、博士生导师、中组部青年拔尖人才计划、国家杰出青年科学基金获得者。2001、2003和2007年在中国科学技术大学先后获得本硕博士学位,2010年加入上海交通大学任教。现任上海国家应用数学中心(上海交大分中心)副主任等职。长期从事物理、生物和数据科学中模型建模和数值算法研究,分子动力学和蒙特卡洛模拟,偏微分方程数值算法研究。

周圣高

上海交通大学数学科学学院教授、博士生导师、国家重大人才工程计划青年项目获得者。2012年在浙江大学获博士学位,随后在加州大学圣地亚哥分校从事博士后研究,长期从事分子体系的可计算建模和数值方法、药物设计和电化学新能源体系等方面的研究。